Der Beratermarkt ist heute unüberschaubar

Manchmal kommen Organisationen nicht mehr weiter und da ist Rat von Außen gut und teuer. Zur Unterstützung stehen dann den Organisationen Beratungen in vielfältigen Facetten und Formen zur Verfügung. Der Markt ist unüberschaubar: Von den großen Top Level Klassikern, wie den amerikanischen McKinsey, Boston Consulting Group, ATKearney, Bain oder Roland Berger, über operative oder technischer orientierte Fachberatungen, über die etablierten systemischen Beraternetzwerke, wie osb, Gruppe Neuwaldegg oder Heitger bis hin zu Einzelberatern und ehemaligen Führungskräften, die nun als Berater ihre Dienste anbieten. Welcher Beratungsansatz hier der “richtige” ist, hängt immer von der Aufgabenstellung und dem Kontext ab.

Wir am xm-institute beraten bereits seit einigen Jahren syntaktisch-systemisch(er) und sind, nicht zuletzt durch unsere Erkenntnisse aus der VUCA Forschung vor einiger Zeit noch einen Schritt weiter gegangen: Hin zu einem “komplexisch(er)en” Beratungsverständnis. Dieses wird im Detail Bestandteil eines weiteren Posts sein. Als Basis hierzu geht es heute aber bereits um das Spektrum an verschiedenen Beratungsansätzen, die wir in diesem Blogpost etwas genauer beschreiben wollen. Und so streifen wir am Ende dann doch bereits ein wenig die Frage, was sich hinter dem Begriff komplexisch(er) verbirgt.

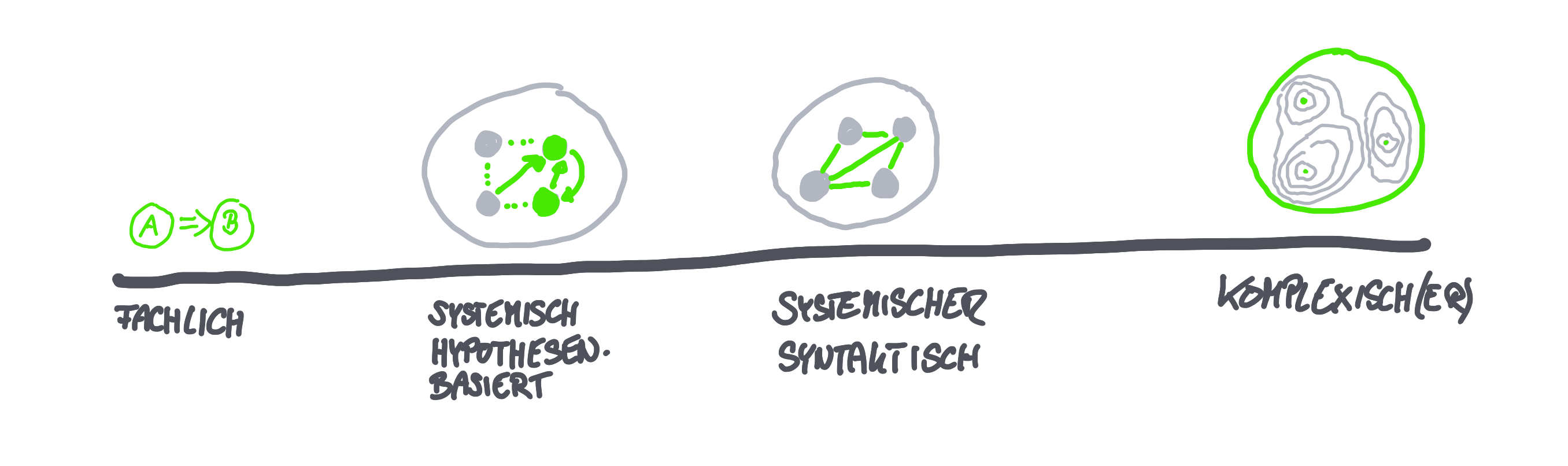

Das Spektrum der Beratungsansätze

Betrachtet man die unterschiedlichen Angebote an Unternehmensberatung, so kann je nach Blick auf die Organisation, Art und Weise der Beratung und Umfang der inhaltlichen Arbeit ein Spektrum an Beratungsansätzen geöffnet werden. Dieses Sepktrum deckt mehr oder weniger auch meinen persönlichen Entwicklungspfad über die Jahre als Berater mit nunmehr rund 30 Jahren Beratungserfahrung ab.

- „Klassische“ Fachberatung: Am einen Ende des Spektrums steht die klassische Fachberatung. Sie hilft dem Klienten mit einem umfassenderen Fachwissen, als dies in der Organisation häufig selbst vorliegt und/oder übernimmt fachliche Aufgaben im Sinne einer Kapazitätsentlastung für die Organisation. Typische Formen sind die Steuerberatung oder ingenieurmäßige bzw. IT-Beratungsleistungen. Aber auch klassische Strategie- und Organisationsberatung lassen sich in diese Kategorie einordnen. Das Organisationsverständnis ist eher an Maschinenmodelle angelegt und technisch geprägt. Es werden klare Ursache-Wirkungsbeziehungen bei den Empfehlungen unterstellt, in Sinne von “Wenn sie dies tun, dass gibt es dieses Ergebnis.”Die Haltung seitens der Beratung in dieser Kategorie ist in der Regel tendenziell eher „defizitorientiert“. Dies ist per se nicht negativ gemeint, sondern im Sinne der Idee, der Organisation durch die Beratungsleistung “etwas hinzuzufügen”, um sie besser zu machen. Die Beratung erstellt in Form von Gutachten Empfehlungen und Implementierungspläne, die dann in der Organisation versucht werden umzusetzen. Bei der Erstellung der Konzepte ist die Organisation und deren Mitglieder bis zu einem gewissen Grad eingebunden oder arbeitet als Co-Creator, um ein umsetzbares Konzept zu erreichen. Bei der Implementierung unterstützt die Beratung dann eher als „Helfende Hand“, entweder zu Beginn mit Maßnahmenplänen oder während der Implementierung durch die Rolle der Implementierungssteuerung und im Reporting als neutrale Instanz.

- Komplementärberatung und „Dritter Modus“: Im Gegensatz zur reinen systemischen Beratung (s.u.) versuchen die BeraterInnen in dieser Kategorie die fachlichen Aspekte und systemischen Beratungsansätze durch ein gemischtes Team an gleichberechtigten systemischen BeraterInnen und FachberaterInnen sicherzustellen (=„Komplementärberatung nach Barbara Heitger“) oder im Sinne des „Dritten Modus“ (osb International/ Rudi Wimmer) alle drei Sinndimensionen nach Niklas Luhmann (Sachlich, Sozial, Zeitlich) durch einen breiten Blick der systemischen BeraterInnen im Projekt im Auge zu behalten. Die Beratungsleistung verbindet hier einerseits mehr oder weniger fachliche Impulse und andererseits den Blick auf die Organisationsdynamik und mögliche Implementierungsansätze von Beginn an. Die Einbindung der Klienten erfolgt intensiver als bei der reinen Fachberatung und die Erfolgsverantwortung für Konzept und Implementierung wird zwischen Beratung und Organisationsführung geteilt. In dieser Form der Beratung wird teils ressourcenorientiert (alle notwendigen Kompetenzen und alles notwendige Wissen sind in der Organisation bereits vorhanden), teil aber auch defizitorientiert gearbeitet (Punktuelles Hinzufügen von Wissen).

- Hypothesengeleitete systemische Beratung: Hierunter verstehen wir die klassische systemische Beratung, wie sie aus der Gruppendynamik, der Soziologie oder der Psychologie hervorgegangen ist. Typische Vertreter dieser Beratungsform ist die Wiener Schule oder andere systemische Beratungen – vorrangig europäischen Ursprungs. In jüngerer Zeit entstehen aber auch immer mehr Beratungen dieser Art im englischsprachigen Raum. Grundlage dieses Ansatzes ist die Systemtheorie. Organisationen oder Teams werden dabei als soziale Systeme verstanden, die sich signifikant von technischen Systemen und Maschinenmodellen unterschieden. Sie lassen sich nicht direkt steuern oder verändern, sondern nur irritieren, perturbieren oder „anstupsen“, führen aber ihr Eigenleben, mit dem es umzugehen gilt. Systemische Beratungen haben sich nun auf dieser Basis vielfältige Interventionsideen und -ansätze zurechtgelegt, um dem gerecht zu werden. Traditionelle systemische Beratungsansätze sind hypothesenbasiert und die BeraterInnen entwickeln Hypothesen über das soziale System der Organisation und spielen dieses der Organisation zurück, um Reflexions- und Veränderungsprozesse zu initiieren oder zu beschleunigen. Durch eine systemische Sichtweise wird der Blick von den einzelnen Systemelementen und deren Eigenschaften um die Relationen zwischen diesen und die damit verbundenen Feedbackloops erweitert und so dem damit verbundenen komplexen Systemverhalten Rechnung getragen, das durch lineare Ursache-Wirkungsbeziehungen nicht mehr ausreichend erfasst werden kann. Die Hypothesen im Rahmen der Beratung betreffen häufig die von Luhmann eingeführten und oben erwähnten Sinndimensionen (Inhaltlich, sozial, zeitlich) und die Systemstruktur und -dynamik im Sinne der für die Systementwicklung und -gestaltung wichtigen Systemelemente und Relationen zwischen diesen Elementen sowie den Systemgrenzen. Diese Hypothesen stellen die Grundlage der Arbeit dieser Form der Beratung dar. Die BeraterInnen machen sich sozusagen ein eigenes Bild vom System und nutzen dieses für ihre Interventionen.

- Systemisch-syntaktische Beratung („Systemischer“): Diese Form der Beratung wurde vom SySt(r)-Institut von Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer gemeinsam mit Unterstützung von Elisabeth Ferrari entwickelt und im Rahmen ihrer Arbeit mit Systemischen Strukturaufstellungen als “Transverbale Sprache” gelebt. Die Idee dieser Beratungsform ist es, sich im Sinne eines „systemsicheren“ Arbeitens immer mehr von Eigenschaften der Systemelemente zu lösen und den Blick auf die Relationen als Zwischenräume zwischen diesen Elementen zu lenken. Der Komparativ “systemischer” wird hierbei verwendet, um deutlich zu machen, das das Systemische selbst nicht systemisch ist, da dies selbst eine Eigenschaftszuschreibung zur Art der Beratung wäre. Das „systemischer“ drückt somit ein Spektrum und eine Richtung aus, bei der es eben um diese Reduzierung der Eigenschaftszuschreibungen in einem System geht. In der Praxis zeigt sich dies vor allem durch den Versuch, sich in der Beratung möglichst von den Inhalten zu lösen, da diese nur in der Organisation selbst, nicht aber durch die BeraterIn interpretiert und gedeutet werden können. Ein zweiter wesentlicher Aspekt dieser Art der Beratung ist dabei die syntaktische Herangehensweise. Statt Inhalte und Kontexte als BeraterIn verstehen zu wollen und entsprechende spezifische Interventionen zu entwickeln, basiert die syntaktische Beratung auf universell gültigen Schemata, wie sie sich in psychischen und sozialen Systemen zeigen. Diese ermöglichen die Arbeit mit einem Klienten in einer Art und Weise, bei der der Klient die volle Verantwortung bei der Beschreibung, Interpretation und Implementierung von Veränderungen behält. Die Beratung setzt mit den Schemata den Rahmen der Arbeit, in dem das Klientensystem eigenverantwortlich agiert. BeraterInnen werden konsequent zu Gastgebern und Reiseführern für die Klienten. Eine besondere Rolle spielt bei diesem Ansatz auch das Konzept der Lösungsfokussierung, das von Beginn an konsequent auf eine Problemanalyse zur Lösungsfindung verzichtet und zügig im Lösungsraum nach Verbesserungen sucht. Neben dem SySt(r)-Institut, das sich neben der therapeutischen Anwendung dieses Ansatzes in Coaching und Therapie auch um die anschlussfähige Umsetzung im Organisationsumfeld, besonders durch die inzwischen verstorbene Elisabeth Ferrari bemüht, habe wir uns am xm-institute(r) seit Jahren der konsequenten Anwendung und pragmatischen Weiterentwicklung dieser Tradition ausschließlich im Organisationsumfeld verschrieben. Wir kombinieren diesen Ansatz in unserer täglichen Arbeit vor allem mit weiteren komplementären oder unterstützenden Konzepten und Ansätzen, wie der Hypnosystemik (Gunther Schmidt) oder komplexitätsgeleiteten Ansätzen (Dave Snowden, Cynefin.co). Auch wenn die syntaktische Beratung weitgehend vom konkreten Kontext durch allgemeingültig Schemata als Basis von Interventionen abstrahiert, benötigt sie aufgrund ihrer systemtheoretischen Wurzeln noch immer das Bild einer Modellierung der inneren Systemstruktur durch Elemente und Relationen sowie der Systemgrenze.

- Komplexische Beratung (“Komplexischer“): Noch einen Schritt weiter versucht dieser Ansatz zu gehen. Grundlage bildet die von Dave Snowden begründete Anthro-Complexity, die Organisationen als komplexe soziale Systeme mit den damit verbundenen Menschen als homo narrans, homo ludens und homo faber beschreibt. Er versucht dabei konsequent die Komplexität anstelle der Systemtheorie zu nutzen, was zur Folge hat, dass auf die innere Beschreibung des Systems durch und die damit verbundene Einflussnahme durch die BeraterIn vollständig verzichtet wird. Man überlässt sowohl Beschreibung, wie auch Deutung und Intervention vollständig dem System selbst und setzt durch Facilitation einen möglichst offenen Rahmen. Die hierzu verwendeten Methoden stellen spezifische Schemata dar, wie sie auch im SySt(r)-Ansatz verwendet werden. Die Unterschiede liegen in der Komplexitätstheorie, die als Basis dient sowie der kontinuierlichen Bewusstmachung, dass die Beratung durch ihre Rahmensetzung möglichst wenig Einfluss auf das System selbst nehmen sollte. So bleiben die Interventionen häufig bewusst offen und mehrdeutig, um die beteiligten Personen nicht in ein bestimmtes Systemmodell zu zwingen. Vielmehr geht es darum, bei den Betroffenen das Erkennen von Mustern zu fördern und ohne Blick auf die innere Systemstruktur immer wieder aufs Neue anzuregen, Beobachtungspunkte festzulegen, Einflusspunkte zu identifizieren oder Effekte im Sinne von Musterveränderungen zu beobachten. Wir haben am xm-institute für unsere Haltung und Beratungsform, die hierauf aufbaut, den Begriff “komplexischer” geprägt. Dieser betont, dass versucht wird, sich immer mehr von der Systemtheorie als Basis zu lösen und sich immer mehr in der Beratung der Basis der Komplexitätstheorie anzunähern.

Wichtig ist dass, dieses Spektrum keine Wertung der Beratungsansätze im Sinne einer “Besser oder Schlechter-Logik” darstellt. Vielmehr hat jeder der Ansätze seine Daseinsberechtigung und sicherlich auch Wirksamkeit. Jeder Ansatz löst bestimmte Dinge und löst damit auch weitere Lösungsprobleme aus.

Systemisch(er) und immer mehr komplexisch(er) Beraten

Wir haben uns entschieden, in unserer Beratungsarbeit konsequent den Weg über eine systemischere hin zu einer komplexischeren Beratung zu gehen, da wir glauben, dass dies in Zeiten zunehmend spürbar werdender Komplexität in einer VUCA Welt eine höchst wirksame Beratungsform darstellt. Bereits die systemisch(ere) Beratung stärkt die Organisation ungemein, indem sie von den einzelnen Führungskräften und Mitarbeitenden den Blick abwendet und immer mehr auf die Beziehungen zwischen den handelnden Personen zielt. Dies hat signifikante Auswirkungen auf die Art und Weise, welche Designs und Interventionen wir setzen, oder auch nicht mehr setzen. Mehr dazu in kommenden Blogposts.

Leave A Comment